2015年8月下旬,浙江大学建筑工程学院与塔里木大学水利与建筑工程学院组成联合社会实践团赴新疆维吾尔自治区南疆地区开展为期9天的暑期社会实践。自2010年西子湖畔的浙江大学与地处沙漠之边的塔里木大学正式结成合作伙伴以来,两校在科研项目、师资培养等多方面开展了合作,此次联合社会实践活动也开创了两校在大学生社会实践方面合作的先河。党委书记陈雪芳、党委副书记傅慧俊亲自带队,团队指导老师城市规划与设计研究所副教授王纪武,团委辅导员郭鹏越也一路同行。

实践团以“南疆中国梦,丝路明珠情”为主题,深入南疆地区,定位阿克苏地区的南疆城镇,考察浙江省援疆成就与浙江人的情怀,开展水资源保护方面的调研,探访非物质文化遗产龟兹文化的保护现状以及现代背景下南疆古城的发展状况,解读“一带一路”古文明与现代人居环境融合的民族新文化。悟江南之灵韵,怀明珠之憧憬,通过跨地域的交流和跨校的合作,充分利用现有资源,深入开展实地调研,促进南疆地区抓住“一带一路”战略契机,共筑民族团结与社会繁荣的中国梦!

一心谋发展,实干赞浙江

第一站,实践团首先参观了位于阿克苏的援疆楼,并实地调研多处援建项目。浙江省援建的阿克苏地区高级技工学校后勤综合楼和化工实训楼,显示出硬件设施的逐步提高对于提升学校教学质量、促进人才培养、推动阿克苏地区稳定发展的重要作用;温宿县托乎拉村安居工程充分考虑了当地居民的生活需求,在改造生活住房的同时,增设农业种植与牲畜养殖区域;包含文化长廊、居民礼堂、绿色网吧等模块的库如力村文化礼堂项目是当地政府结合民情所创造出的特色公共管理方式。

未来无限,合作分享。从血脉纽带与国家利益的角度讲,援疆不仅要作为一项长期坚持的责任承担下去,更需拿出超越共享的分享精神为南疆的持久发展奉献激情和力量。浙江援疆的显著成绩以及当地人对援建工作的肯定让实践团成员被浙江援疆人奉献自我、实干务实的精神所感染。

库如力村文化长廊 阿克苏地区高级技工学校实训教室

托乎拉村安居工程前和维族同胞合影 维族小男孩幸福的笑脸

塔河静流淌,护水在南疆

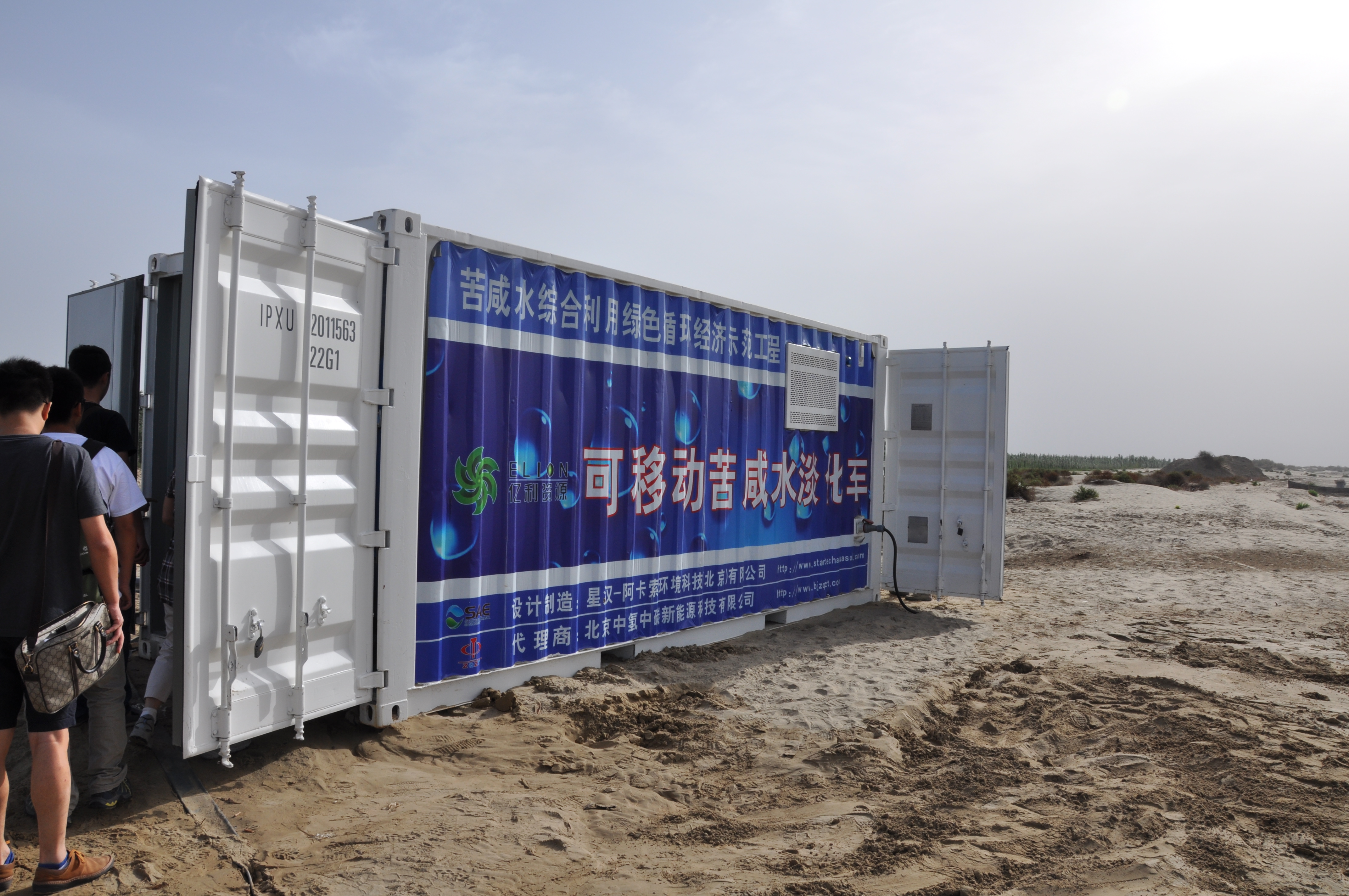

实践团来到盐碱水淡化项目基地,实地了解盐碱水淡化流程。该项目由浙江大学建工学院水利系老师、在塔里木大学水建学院挂职副院长的王建江老师主导。在王老师来到新疆之前,盐碱水一直是直接就地排放的,这不仅浪费了宝贵的水资源也使自然环境更加恶劣。经过一系列精心设计研发出的可移动式处理系统,在试验阶段已经达到日处理500吨盐碱水的能力,在工业化阶段预计可形成年处理5000万吨盐碱水能力,这对新疆用水条件和自然环境的改善有着重大的意义。循着塔河的足迹,实践团继续考察阿拉尔地区的用水方式。从塔河的源头,经渠道引水,到上游水库,再从地下穿过和田河,到达下游水库,最后才能为城市生产服务。在调研过程中,同学们深感南疆地区水资源的宝贵性以及水资源利用科技化的紧迫性。

可移动苦咸水淡化车 苦咸水淡化部分材料

王建江老师给同学们实地讲解 同学们在胜利水库实地调研

龟兹新人居,文化入生活

实践团前往沙雅、新和、库车和拜城四县,追寻龟兹风貌,探访丝路文明与现代人居环境融合的民族新文化。在新和县龟兹文化博物馆,古龟兹国地图刻画出龟兹文化从西汉到元明在空间上的发展与变迁过程,出土文物丰富的使用和象征意义显示出龟兹文化的广阔与丰富;在以制作和展示民族传统乐器为特色的新和县依其艾日克乡加依村,同学们看到村民自发地对居所进行了修缮和维护,运用民族元素对建筑细部进行了充分的设计。这一方式既保留了丰富的民俗特色,增加了居住的舒适度和美观度,又统一了加依村的整体建筑风貌。

通过考察库车县境内的重要历史遗迹,实践团回到古丝绸之路的历史语境下,对地理历史和民族文化变迁的体会加深。耸立于古河滩与戈壁之上的高达十余米的克孜尔尕哈烽燧,在长城所不能及的漫漫丝路上,每隔二三十公里就耸立一座,是中原王朝重要的军事与通讯设施。苏巴什古城是丝绸之路上最大的宗教建筑群,唐玄奘曾在此讲经三月,是丝绸古路上十分重要的城镇。虽被历史洗去了繁华,但是依旧有几十处建筑遗迹分布在库车河东西两岸。建筑多呈南北朝向,外墙多厚达2米有余。这种历史的寂寥与回荡感,告诉同学们对时间的珍惜和对自我的把握,物质可灭而思想与进步永存。在保护历史遗迹的基础上,充分挖掘宝贵的西域丝路文化,是新丝路建设的必要措施。

实践团还来到库车规划局,了解了库车县的总体规划、历史文化名城保护规划及村庄整治建设规划,并走访了以高台民居为代表的库车历史文化居所,它们历史上曾被作为富商官邸、学校教学或宗教事务等使用,在功能布局、建筑形式以及细部构造等方面都呈现了多样的民族文化特色,同学们无不为之感叹。

同学们调研高台民居 维族同胞在修缮房屋

同学们手拿民族乐器与与非遗传人合影 克孜尔尕哈烽燧

苏巴什古城遗迹 在库车规划局了解规划详情

交流促进步,合作谋共赢

实践过程中,两校合作社会实践的同学们搭建起友谊的桥梁,互相学习,共同进步,实际感悟和运用援疆人的“分享”精神。浙大建工学院城乡规划博士生导师王纪武不时向队员们分享所感,引导同学们用专业的眼光看问题。王老师从睡胡杨出发,在现场给两校的同学们讲解了新疆各城市实际形态与传统城市形态理论之间的联系及区别,告诉同学们观察城市和学习理论这两者不可偏废。专业的眼光和思路对队员们很有启发。实践期间,同学们还举办了浙大-塔大学生交流会。我院实践同学以《历史文化街区的保护型城市设计》为题,以日常作业为例,展示了杭州文化和小河直街的保护性设计。塔大同学们举出了南疆地区理论与实践存在差异的案例,希望对本次围绕“历史文化与新人居”调研报告的撰写提供有益的帮助。同学们还就专业课程设置、职业规划等问题进行了深入交流。塔大水建学院学生张虎说道“经过这次与浙大同学们的相处,看到了自己的不足,但同时也让我们有了前进的动力,浙大的同学们思想活跃,善于思考,我们踏实努力上进,我们互相学习,做更好的自己”。

我院城市规划专业2011级本科生宋欢在做交流报告 浙大-塔大学生座谈交流会现场

王纪武老师在路上介绍如何运用专业的眼光审视日常城市生活 两校学生座谈会合影

从江南丝绸之府到西域龟兹之都,从西湖畔到塔河边,从求是园到大漠沿,同学们用脚步丈量南疆,用行动感受变化,用文字记录真实,收获良多。浙大建工学院学生宋欢说, “此次南疆之行,着实收获不少,感谢学院提供这样的机会,感谢一路同行的老师和小伙伴。回到学校后,我希望能通过多种形式把这些日子在南疆的所见所闻所感传递给更多同学,让大家对新疆和维族同胞有更多的了解,也希望有更多的同学关注一带一路背景下新疆的建设和发展。”实践活动虽然结束了,但是同学们的反思和行动还在继续,调研报告、摄影展、丝路寻访视频、宣传手册、实践分享会等一系列活动正在精心筹备中,敬请期待。

屹立不倒的千年胡杨 南疆的路延绵远方