王建江,浙江大学建筑工程学院教师,兵团第五批中央、国家机关援疆干部。主要从事水利信息化、水工结构与水环境等方面的研究。根据中组部、人社部统一安排,担任塔里木大学水利与建筑工程学院党委委员、副院长。这已是王老师第二次挂职,早在2009年他就到浙江省湖州市水利局挂职,挂职期间上马了全国最先进的水利精准管理信息化平台,大大提高了防汛工作和救灾决策的客观性和准确性。

2014年9月18日,王老师第一次踏上阿克苏的土地。在塔里木大学挂职期间,王老师不仅为塔大的教育工作勤恳耕耘,也对制约南疆发展的核心问题——盐碱水处理问题进行研究并取得重要进展。人民网、凤凰网、共产党员网、亚心网、科技日报、阿克苏日报、新疆兴农网、浙江大学求是新闻网等多家媒体以《浙江大学援疆教授为塔里木造“新土地”》《西湖大漠一线牵:科技援疆的“浙大现象”》等为题对王老师的援疆事迹进行了报道。

今年暑期,浙江大学建筑工程学院赴南疆地区大学生社会实践团有幸与王老师同行,来到王老师工作和生活的地方,亲见了王老师勤勤恳恳教学、兢兢业业科研、踏踏实实奉献的情景,并为王老师对南疆建设的满腔热情所深深感染。下面让我们以学生的视角来进一步了解王老师,了解这位卓越的援疆人。

“看到这样的灯,我就回到了阿拉尔”

当飞机降落在阿克苏机场,头顶上是炙热的太阳,远处是干燥的黄土和低矮的灌木,我们能感受到这片土地灼热的温度。同学们争相望向窗外,王老师看出了我们的兴奋:“你们第一次来到这里,会觉得新鲜有趣,而当你在这里起降了十几次之后,就会体会到一种深沉的感情了。”

挂职期间,王老师每次回到杭州,只能停留一两天的时间。而距离故土四千公里以外的阿拉尔,却成了他守护牵挂的第二个家。当我们的车驶进阿拉尔的街道时,公路两旁高高耸立、造型独特的街灯吸引了大家的注意,王老师淡淡地笑着说,“看到这样的灯,我就回到了阿拉尔”,一个“回”字足见王老师对这片土地的深情。

只有热烈奋斗和真切奉献过的土地,才会产生发自肺腑的深情和珍惜。王老师对于阿拉尔的深情也是源于此。现在的南疆,一方面需要安全稳定的保障,另一方面也处在发展的重要阶段,因此援疆干部的作用尤为重要。王老师了解了当地发展的现状,也目睹前面几批援疆干部所取得的优秀成绩,决心要在南疆留下一段属于自己也属于这片土地的求真务实、顽强拼搏的光辉岁月,“虽然时间有限,力量有限,但是只要具有一颗无限责任心,总可以做许多改变周围环境的事,尤其是在教育领域的事。”

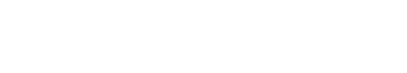

图2 王老师为实践团实地讲解盐碱水淡化

“左右是茫茫戈壁,头顶是满天星辰”

在很多人的眼中,南疆是一个荒凉落寞的地方,但在王老师看来,这却是一片浪漫而美好的土地。“当你来到了南疆,你就成了诗人。夜晚开车行驶在笔直的公路上,左右是茫茫戈壁,头顶是满天星辰。”带着如此美丽的情结,王老师着手做着美丽的事。

王老师2009至2012年在湖州水利局挂职期间参与太湖流域水体综合治理工作。从湖州回杭之后,王老师又与浙江大学海洋学院孙志林教授一同开展了“咸潮影响城市饮用水”的课题研究,该项目在攻克了许多难关后于2013年顺利完成,王老师从中也积累了丰富的咸水处理经验。因此在2014年9月初到南疆,看到处都是白皑皑的盐碱地时,就自然想到了要把盐碱水淡化作为改造南疆局部环境的切入点。

据了解,新疆盐碱土地面积达11万平方公里,是中国最大的盐碱土区,这使得农业发展受到极大制约,农作物种类相对单调。一个地方如果缺乏生物多样性,发展就会受到限制,想要综合发展,最基本的就是解决水的问题。南疆地区在国家“一带一路”实施战略中地域独特,发展中所面临的盐碱水问题突出。“如此关键且严重的问题怎么去解决呢?”带着这样的紧迫感,王老师很快投身到盐碱水淡化及资源化综合利用的项目中去。

项目进展初期困难重重。首先是水样指标不完备,南疆水与钱塘江不同,是以农排水为主,成分复杂;其次是科研条件艰苦,实验设备不够,参考资料少,科研人员不足。在这样的现实情况下,王老师多方奔波,寻找突破方案,常常要迎着满天星辰出发工作,再迎着满天星辰收工归来。

我们通常了解的盐水处理技术,比如膜技术,只能实现小批量的处理,并且成本很高,不适宜大规模推广。为此王老师设计出一套全物理技术方案以实现盐碱水的淡化和利用,首先将盐碱水按盐度分层,并提取微咸水用于农业灌溉,然后利用热蒸腾的方法分离淡水,最后将残留的盐碱水送进淡化装置,产生的卤水用以生产工业盐碱,并得到纯净水。这样的技术链设计,不仅全程绿色无污染,并使资源得到了最大化的利用。8月初,项目成功进行500吨/天的小试,新疆亿利集团也正在计划利用这套方案实现5000—10000吨/天的淡化目标。

“解决了盐碱水,还要研究盐碱土,之后是微生物,再是生物多样性,最后是整个生态圈”,王老师说。长路漫漫,科研工作不停止,解决制约南疆发展的核心问题的脚步不停歇。

图3 王老师在塔大盐碱水实验基地忙碌

“未来无限,合作分享”

和王老师接触的日子,我们无时无刻不体会到王老师工作中的严肃认真、一丝不苟,生活中的和蔼可亲、平易近人。王老师说:“如果一个人非常淡漠地对待我,我就非常热烈地感动他;如果他非常淡薄地理解我,我就用非常好的情怀拥抱他;如果他的想法与我非常矛盾,我就用辩证法的观念融和他。但当遇到抉择之时,必须要遵从科学,毫不模糊地表达自己的立场。”

“未来无限,合作分享”是王老师在今年塔大水建学院毕业典礼上讲话的题目,王老师想告诉自己的毕业生:未来人生漫漫,要多一份憧憬和想象,多一份善意和爱心,拿出超越“共享”的“分享”精神做人做事。正如王老师选择和经历的援疆事业带来无限的创造和改变的能力的同时,也把浙大和塔大的合作加深,同时让我们看到了一批援疆人用科技与智慧引领南疆一起分享这个美好时代的画面。

我们注意到,王老师的分享精神还体现在,王老师在塔大挂职期间从未把自己当成是一个离开故乡、离开家庭的人,而是把塔大当成自己的家,把同事当成自己的亲人,把学生当成自己的子女。今年塔大水建学院毕业生离校前,王老师在繁忙的工作中,挤出时间和522位即将离校的学生逐一谈话,为即将踏入社会的孩子引航、鼓劲。王老师对人真诚和对事投入的态度使他真正融入了塔大,融入了南疆。“这是一次难得的机会,也可能是我最后一次离开家乡工作,是充满激情且富有想象力的。”谈到家庭时,王老师也表达了对爱人和女儿的愧疚与感谢,“没有她们在背后默默坚持和支持,我不可能全情投入到援疆工作中。”

图4:王老师接受实践团同学专访

在分别的前一晚,王老师在会客厅和我们一直聊到深夜。交谈结束后,王老师又一次迎着满天的星辰,踏上了回“家”的路,开始新学期的奋斗征程。

边疆遥,星辰灿。王建江老师是援疆人的杰出榜样,也是援疆人的缩影,在南疆社会实践的几天里,我们常常被援疆人的精神所感染,他们像南疆天空的点点繁星,照亮整片南疆大地,也启迪着同学们的心灵。

祝福王老师工作顺利,祝福援疆人幸福平安,祝福南疆更美好!

(供稿:浙江大学建筑工程学院赴新疆南疆地区大学生暑期社会实践团)