2016年暑假,为践行“感恩·服务·担当”的公益理念,弘扬中华民族优秀传统文化,来自浙大建工学院的4名成员组成社会实践团队,奔赴浙江省宁波市,围绕“青春公益,美丽中国”的主题,先后从内容上开展了“海上丝路”历史遗址寻访,宁波市“打造港口经济圈”实地调研,宁波水文化寻踪等系列社会实践活动,通过上述内容,从水文化的角度出发,跟随历史的足迹探寻宁波城市发展和水的千丝万缕的联系。

寻访“丝路”历史 聚焦遗址保护

2013的9月和10月,中国国家主席习近平在出访东南亚和中亚国家期间,创造性地提出了共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议,旨在借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。

实践团队在学习查阅了海上丝绸之路的历史背景之后,了解到宁波作为中国境内海上丝路三大主港之一和2018年海上丝绸之路申遗工作的参与者,决定对宁波市内多个市区中的历史遗迹进行寻访,重温海上丝路启航地的旧景。通过查阅相关资料,实践团队以“海上丝路遗址”为主线,积极开展寻访活动,从历史和现实、港口和城市、海运和河运、贸易商品和文化船舶多角度多方向实地考察了宁波多个文化古迹、历史遗迹和博物馆藏。

图1 实践团队在宁波茶文化博物馆调研

此次寻访调研走访的永丰库遗址公园、总兵府水师遗址、明州高丽使馆、鼓楼等古代建筑遗址,从经济贸易、海防、外交、城市建设各个方向反应了宋元时期宁波“海上丝绸之路”发展繁荣的历史真实,充分说明了宁波是海上丝路的重要贸易港;通过对镇海海上丝绸之路起碇港、大运河三江口段、庆安会馆的实地考察,实践团队成员从港口建设、船舶工艺、妈祖崇拜、舶商文化等多个角度了解了古代港口的地貌水文和河运海运行业的历史文化,理解了宁波港繁荣的地理必然性,对于港口衍生文化有了初步的体会;通过对名胜天一阁、宁波茶文化博物馆等博物馆的实地考察,了解了书籍传播、海上茶路的相关历史,结合中国近代历史,对海上丝路贸易商品的变迁与发展进行了研究探讨。

在调研学习的过程中,队员们还积极与当地市民沟通,了解宁波历史遗产保护的现状和海上丝路文化的传承。受访市民多对天一阁、鼓楼等著名景点的情况比较了解,而对于诸如永丰库遗址、永安亭等历史遗迹知之甚少,可见宁波作为港口贸易城市还需要在历史遗产保护上多下功夫,争取发挥宁波文化古城的优势。实践团队也借此总结了关于遗产保护的相关意见,为之后与相关单位沟通做好准备。

图2 实践团队在月湖边与当地市民进行交谈和询问

“一带一路” 打造宁波港口经济圈

着眼于与东盟建立战略伙伴十周年这一新的历史起点,为进一步深化中国与东盟的合作,中国提出了“21世纪海上丝绸之路”的战略构想并发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。其中提到推进浙江海洋经济发展示范区,舟山群岛新区建设,加强宁波—舟山等沿海城市港口建设等一系列围绕宁波城市发展的策划,发挥港口城市的优势,助力“一带一路”建设。宁波市以服务接轨“一带一路”战略为契机,提升现代化国际港口城市功能,宁波提出打造辐射长三角、影响华东片的“港口经济圈”,变单一的一港一城互动为现代化港口集群与更广阔毗连区的互动。

图3 实践团队探寻海上丝绸之路起碇港

对此,实践团队决定前往在北仑港附近的中国港口博物馆,通过在车上和司机的交谈以及在实地考察前的资料的查询,我们对宁波市整个港口的发展,港口的经济效益和运输状况有了较为明确的印象。同时经过实地的考察,专业人员的介绍和查找相关资料后发现在21世纪,主要由于中国的产能过剩,外汇资产过剩,中国的油气资源、矿产资源对国外的依存度高的物质资源条件,和中国沿海工业和沿海基础设施的安全性,与邻国加强合作的战略性国际化条件我们才能在这种机遇与挑战下提出构建新的海上丝绸之路。同时,在参观过程中对于港口城市的发展,政策具有导向作用,港口也有了新的生命和时代特色。在共建过程中, 无论是企业单位还是个体都通过“一带一路”建设秉承共商、共享、共建的原则。

图4 实践团队对江边废旧码头的考察

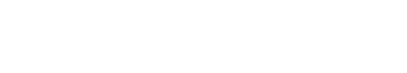

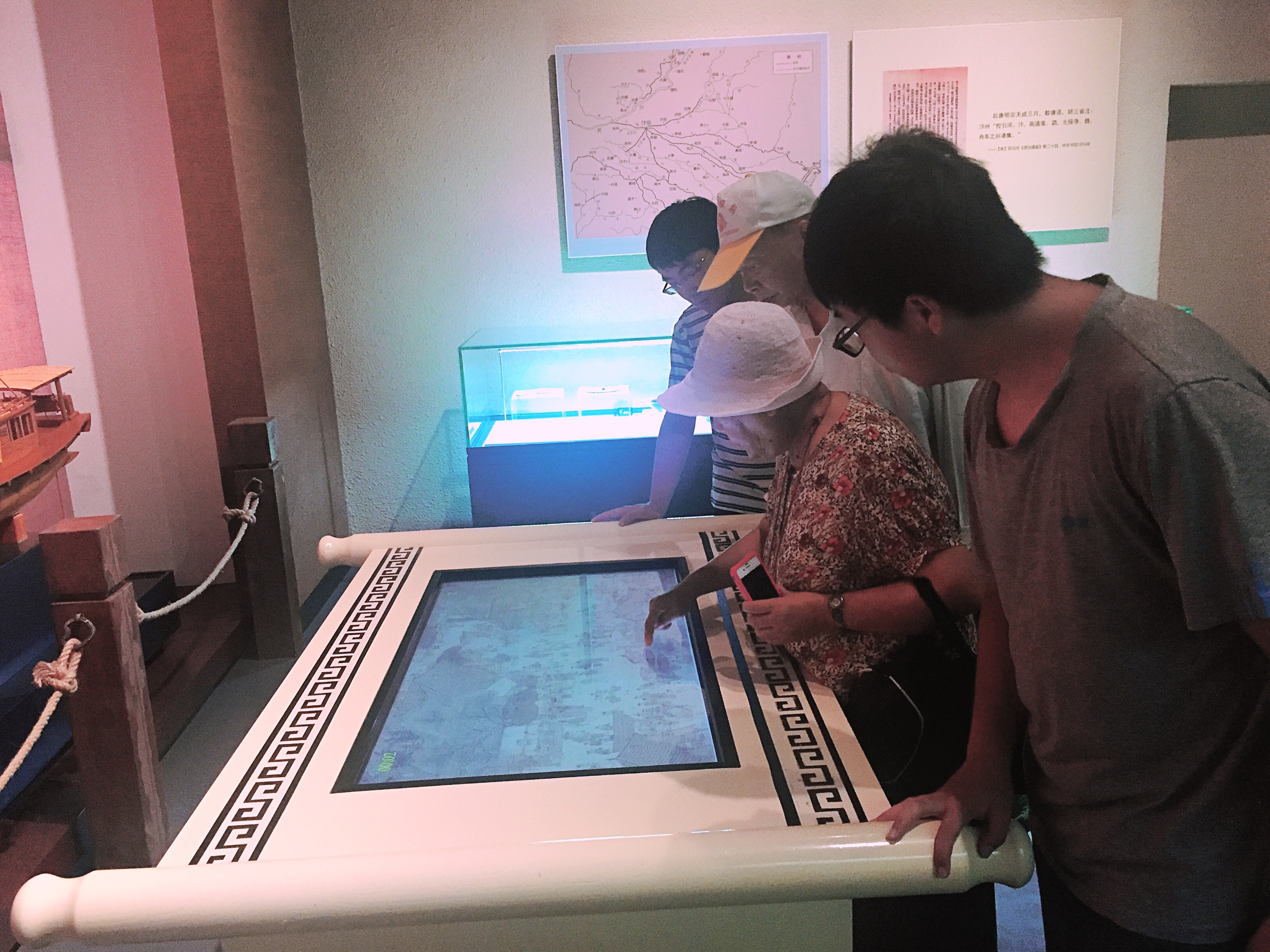

实践团队通过实地调查北仑港的进出口情况和对宁波舟山港的简单了解和观察港口建设的辐射区域不断加大,工作人员介绍说:“宁波港的发展能够提供上海海口港的港口条件远远满足不了航运中心的条件,极大地增速了江浙区域的经济发展。”,同时也说到“在大的中国的海港规划下,顶层设计统筹分工协作,共同做大蛋糕,做好区域整合共赢的课题也是现阶段北仑港的主要方向和目标”。在实地调查和学习的过程中,实践团队通过和一些市民的交谈和问询中发现,他们对北仑港的建设抱有很高的期待,其中陈奶奶和她的老伴,在博物馆的一行中,给我们讲述了宁波港最开始的建设过程,以及宁波整个地区的运河情况,其中的亲身经历和故事让我们惊叹和受益匪浅,真正让实践团队走入市民的生活,去了解市民眼中的城市发展,也坚定了我们大学生作为社会新力量要学好专业知识投入到祖国建设中的信心和决心。

图5 实践团队参观中国港口博物馆门前

探寻21世纪下的海上丝绸之路,没有起碇港那样的标志性的起点,却多了时代的意义和历史的责任感,通过实践过程无论是大方向还是小细节,都使得整个团队加强了实践对“一带一路”发展建设的了解和深层的理解,让大学生对城市的发展规划的理解起到了新的作用,丰富了大学生的角色,让我们走出校园,走进社会去学习、感悟和发现,也让我们学会去担起新时期大学生的新的责任。

千年滨水古城 水脉文脉并行

宁波濒海臂江,河流纵横,湖泊散落,“三江交汇,一湖居中”,在宁波城市规划与建设史中,在构建和谐统一的历史整体环境中,水一直是极为重要、活跃的因素,也成就了宁波“东方商埠、时尚水都”的美誉。

为追寻宁波“依水而生、治水而兴”的文化脉络,实践团队在宁波开展了关于宁波滨水区域发展研究的课题调研。在调研过程中,实践团队来到宁波市规划局,与来会人员共同探讨了关于宁波近年来的规划情况、发展思路以及规划理念。在会上,从历史、现状、未来规划、水脉文化等多角度,向队员展示了三江六岸、六塘河水系等重点滨水区域的规划情况。同时,实践队员们也咨询了关于宁波历史文化遗址的保护等情况,市规划局人员提出宁波将通过对古今文化资源的盘存与发掘,巩固和提升城市的文化品位,通过各水系的联通打造宁波的“水脉、绿脉、文脉”。

图6 实践团队与宁波市规划局共同开展的宁波水文化及发展的交流学习

在市规划局探讨学习的基础上,队员们还依次走访了月湖公园、三江口岸的江北核心区、东部新城等地段,并采访了附近生活的居民。在走访过程中,队员们也收获了从市民角度来看待宁波城市规划建设的观点与意见,同时也了解到宁波众多风俗习惯与文化古迹,对水及水文化在宁波城市发展与建设过程中所起到的作用有了更为清楚与直观的认知。

图7 实践团队队员采访江边居住的居民

从水是生命之源到水是城市之心再到水是历史的源远流长,整个实践过程,不单单是从了解水的特性出发,更多的是在宁波这个水脉聚集的地方,海水,江水,河水,湖水都承担了城市的建设与发展,历史的沟通与交流,文化的传承与发扬。市民给予水的感恩,期待水的治理和城市的发展也是我们实践过程中探寻的水文化的意义所在。

图8 实地考察港口博物馆中李奶奶及其老伴给实践队员讲述宁波港发展故事

先人的智慧结晶和璀璨文化依然在在宁波的城区街巷、河流港口闪烁,现代化港口集群承载着宁波的未来开辟古老的航道,三江六河的水声滋润着这块土地的文化脉络,千年滨水的古城历史与未来在此交汇。在“一带一路”的战略版图上,在“中国梦”的时代号角声中,宁波必将成为 “一带一路”的战略支点,新海上丝路的支点城市,经贸合作和人文交流的先行城市。

供稿:浙江大学建筑工程学院赴宁波“水文化调研”暑期实践团

唐嵩皓(队长)、杨振宇、郭超勇、谭秦兵