赛事快讯

2019年10月16日至20日,“宝冶杯”第十三届全国大学生结构设计竞赛在西安建筑科技大学举行。本次竞赛共有110所高校111支参赛队伍,他们是从31个省市自治区分区赛中579所高校1146支参赛队中选拔出来的。经过三天的模型制作以及现场陈述与答辩和模型加载测试,最终决出胜负。中央电视台综合频道和国际频道对本届竞赛分别进行了报道。

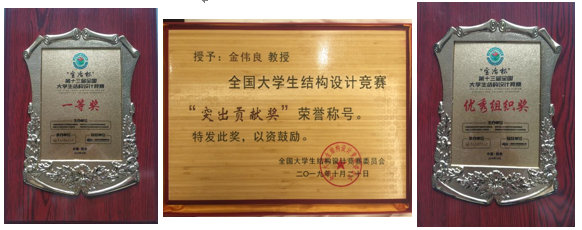

由浙江大学建筑工程学院土木工程专业2017级本科生邵江涛、朱佩云、2018级本科生陈星(指导教师徐海巍、邹道勤)组成的参赛队最终从众多参赛队伍中脱颖而出,以总成绩第二名获得本届大赛一等奖,取得近十年结构设计竞赛的最好成绩!同时浙江大学还获得全国大学生结构设计竞赛秘书处“优秀组织奖”,浙江大学建工学院金伟良教授获得“突出贡献奖”!

在备赛过程中,邓华教授和丁元新老师也提出了很多宝贵的建议。

赛事介绍

全国大学生结构设计竞赛2005年由浙江大学倡议发起并举办了第一届全国大学生结构设计竞赛,至今已举行了十三届,其参赛高校规模和影响力越来越大。竞赛由中国高等教育学会工程教育专业委员会、高等学校土木工程学科专业指导委员会、中国土木工程学会教育工作委员会、教育部科学技术委员会环境与土木水利学部共同主办,每年由不同高校轮流承办,是教育部和财政部联合发文批准的9个首批全国大学生学科竞赛资助项目之一,也是A类学科竞赛。浙江大学为全国大学生结构设计竞赛秘书处单位。

赛题介绍

我国是世界最大的能源消费国,能源资源分布不平衡,为满足我国能源大规模、远距离输送和大范围优化配置的迫切需要,发展特高压输电通道已成必然。输电塔作为输电通道最重要的基本单元,是输电线路的直接支撑结构,为高耸构筑物。由于输电塔所处环境、地形复杂,承受包括风荷载、冰荷载、导地线荷载等多种荷载作用,其安全性和可靠性长期以来受到广大学者及设计人员的密切关注。本次竞赛的题目为《山地输电塔模型设计与制作》,要求参赛队在规定时间内设计制作出满足不同工况下,以最省材料和最具创新的输电塔结构。

今年的竞赛,与以往相比,有以下的特点:

1、首次将材料利用率和制作时间计入总分;

2、输电线的水平挂设角度在制作模型前从四个角度中随机抽取,加载工况也是在加载前从四种工况中抽取一种。

因此,今年竞赛的不确定因素多,增加了备赛的难度。

作品介绍

浙大参赛队的模型名称为“求是斜塔”,队员们通过对赛题的解读与多方案比较,从桅杆式结构中获得灵感,最终采用了以三角形平面为基本构型、两端收缩成锥体的空间格构式塔身,以C型杆件并加肋的塔臂形式,并采用拉杆将塔身和塔臂分别与底板相连,以保证结构的整体稳定性。为使结构受力合理和发挥每根拉杆的作用,将支座设为铰接,并将塔身倾斜一定角度。在所有参赛模型中,独树一帜。通过应用Midas软件对其建模并进行模拟加载的受力分析,各个杆件的受力及变形情况得到了较为清晰的展现,以此为基础对结构方案及模型的杆件尺寸进行优化,有效提高了模型制作的效率。

为了准备本次竞赛,浙大三名参赛队员牺牲暑假、周末和国庆休息时间,在理论设计与实验过程中,发扬求是创新精神,运用所学的理论知识进行方案设计与创新,经过数十次的模型制作、试验,从检测失败中总结经验,将结构优化再优化,直到得到满意的结果。同学们在整个参赛过程中不仅有效地锻炼和提高了科研能力与综合素质,而且在国赛的舞台上,以稳定的心理素质和动手能力、团队协作,完成了跨越三天共计16小时的现场模型制作、现场答辩、模型加载,最终取得圆满成功,展现了浙大求是学子的风采。

学生感言

邵江涛:

回想起准备比赛的这两个多月我们所作的努力,收获的东西很多:

1、永不言弃的决心。在制作模型中我曾有不止一次地想要放弃的念头,但对国赛的期待让我咬紧牙关去克服一个个困难和对自己极限的挑战;

2、学习历练的机会。此次制作模型需要的精力和知识之大让我们不断突破自己,真正把所学知识运用到其中。这次也磨练了我的性格,感谢老师和学长们一路上的相互信任、扶持和帮助。

朱佩云:

如今回首两个月的过往,我只能说一切的付出与努力都是为你人生埋下的彩蛋。

备赛的过程艰辛曲折,的确遇到了诸多困难,在这里也特别感谢多位老师给予的帮助与支持,让我们一步一步走向成功。当然更加感谢我的队友,团队在合作中会遇到各种问题,而解决问题离不开有效沟通和真诚交流。每个队员都有自我的知识结构,经验阅历和个性特征,每次应对有争议的问题,大家都可能会争得面红耳赤,然而就在我们思想的交锋下,才可能产生智慧的火花。最后在这里衷心感谢我的两位队友对我在这两个多月时间里的包容与理解。

陈星:

回望过去六十多个备战的日夜,是艰辛的,也是快乐。深夜的“灯火通明”、测试失败的垂头丧气、思路上的山穷水尽,这些都是对心智的极大磨练;而熬夜之后的成就、试验成功的喜悦、结构创新上的柳暗花明则是我们极大的动力。

在结构竞赛这条道路并不容易,但也并不平凡,只要能够坚持下来,定将有所收获,希望之后会有更多的同学能够走上结构大赛的道路,收获能力、收获成长。

最后感谢老师和队友们的陪伴、鼓励和帮助,你们将是我人生道路上一道不可磨灭的风景。