【导语】

2020年4月18日是上海浦东新区开发开放30周年的纪念日,《人民日报》头版头条刊发了《浦东勇担使命再出发!》的文章。“浦东应开放而生、因开放而兴,30年来走出了一条高起点、跨越式、全方位的发展道路,在我国改革发展的历史长卷中留下了浓墨重彩的华章。”

学院副院长吴越教授曾担任浦东新区首席规划师,也是中国首位海外直聘的政府高级雇员。《21世纪经济报道》于浦东30周年纪念日4月18日当天发布了吴越教授的专访报道。近日,我们独家访谈吴越教授,听这位亲身参与浦东新区、长三角一体化建设的学者从专业角度畅谈浦东新区发展、长三角一体化、学科发展和人才培养等。

吴越,哈佛大学设计学博士,原浦东新区首席规划师,首届“中国建筑学会青年建筑师奖”获得者。现任浙江大学求是特聘教授,博士生导师、浙江大学建筑工程学院副院长、建筑系主任。他是长三角合作与发展联席会议聘任的长三角地区一体化发展决策咨询专家,也是浙江大学中国新型城镇化研究院创任院长。

一、关于浦东新区发展

1.问:

今年恰逢浦东开发开放30周年。作为中国政府第一位海外直聘的政府高级雇员,您是第一位、也是唯一一位浦东首席规划师。

(1)这段经历对您最大的感触和感想是什么?

答:

2002年5月,一个很偶然的机会我在网上看到了浦东新区面向全球在招聘首席规划师,这在当时是一个首创之举,我对此很感兴趣,因为这和我的博士研究方向十分吻合。和传统规划系统总规划师组成的“热班子”不同的是,首席规划师要以他独立的专业立场直接对政府决策者负责,是独立于规划体系之外的“冷班子”。这一举措有效地避免了传统规划体系中运动员、裁判员为一体而缺乏制度性监督的问题。

可以说这个职位在当时是“量身定制”的,新区领导亲自与我讨论并制定具体的工作职责,鼓励在规划问题上发表“独立意见”,并且考虑到我秋季还要回哈佛任教,每年在新区政府工作的时间为半年,为支持工作的展开,特地从清华和北大引进了两位硕士毕业生担任首席规划师助理。正是带着这份信任,我全身心投入工作,希望为浦东新区建设尽个人的绵薄之力,而这片热土锐意进取的精神、先试先行的勇气和踏踏实实的干劲也深深感染了我。在大量深入调研的基础上,我以独立的“首席规划师意见”,向新区政府决策者提出专业建议,尽管其中一些建议与规划部门并不完全一致,但全部被政府决策者采纳。在2005年期满之后,我被授予“浦东新区第十二届十大杰出青年”的称号,这也是新区政府的肯定。这段珍贵的经历对于我形成对城市发展的成熟态度具有非常重要的意义。

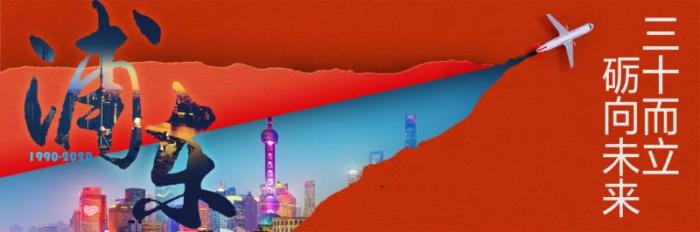

1999年2月,在哈佛举办个人建筑设计展“吴越——在中国的三项设计”,著名建筑师萨夫迪专程观看展览

2005年,被授予“浦东新区第十二届十大杰出青年”

(2)您在担任浦东新区首席规划师期间对浦东做了哪些研究工作?

在浦东的工作经历中我学到的要比贡献的更多。在担任首席规划师时,浦东新区已经建设了12年,规划的基本框架已经成形。这种快速成形的城市形态一方面为浦东经济成长提供了空间平台,另一方面也存在粗放型城市化的弊端,比如在陆家嘴最核心都市区采取郊区化的汽车主导的规划方式,花木地区街区尺度过大、街道生活环境缺乏人气,张江地区园区功能过于单一等等。针对这些问题,我首次提出了新建城区“都市功能的修补与激活”的规划策略,在花木地区正确建构宜居的都市环境,在张江地区通过混合用途激发园区活力,相关研究发表在了2007年浦东开发相关主题的学术期刊上。我们欣慰地看到,经过过去十多年的努力,浦东取得了长足进步,比如张江中区园区以成熟的态度融合综合性的城市开发、金桥地区已经形成国内最高质量的生活社区等,都可以作为中国在城市化发展中的范例,为全国后发的其他地区的城市发展提供借鉴。

在浦东新区担任首席规划师工作照

2003年10月,在哈佛大学担任城市设计客座教授

2.问:

结合您在浦东新区担任首席规划师的经历,在规划方面,您认为浦东新区在今后30年的发展过程中需要重点关注哪些挑战?

答:

1990年中央宣布开发开放浦东,经过30年的建设,浦东新区取得了举世瞩目的成就。在长三角一体化发展上升为国家战略后,上海又针对性地对浦东新区提出了改革开放再出发,实现新时代高质量发展的要求。相较于开放初期,如今浦东新区的目标、起点都迈上新台阶,应肩负起更高的历史使命。当长三角一体化发展上升为国家战略之后,规划要着重考虑浦东在上海乃至长三角整体发展战略中的定位,目前上海实施了自贸区新片区、一体化示范区、上海南部发展等一系列重大战略,浦东新区必须要在其中找到核心的位置并扮演引领的角色,我认为这是浦东下一步发展所要关注的最大挑战。

在浦东过去30年崛起的过程中,规划做出了积极的贡献,为浦东新区的开发实践提供了支撑。不久前,上海市规划资源局公布《上海市浦东新区国土空间总体规划(2017-2035)》,提出建设开放、创新、高品质的卓越浦东,建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市城区。先行先试是浦东开发的精神核心,在新时期新挑战下,浦东需要对制约其新发展的人口、土地等要素提出有想象力的解决方案和试验道路,为中国下一阶段的城市化探索出一条可持续的道路。

二、关于长三角一体化

3.问:

2019年12月1日,中共中央国务院《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》正式印发,该规划纲要是指导长三角地区当前和今后一个时期一体化发展的纲领性文件,是全面落实习近平总书记提出的支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略的顶层设计。作为长三角地区一体化发展决策咨询专家,也是浙江省唯一的获聘专家,

(1)您在长三角一体化发展方面做了哪些研究?

答:

长三角一体化实际上是相关地区经过多年酝酿后提出的发展战略。我本人关注这个地区也有较长的时间,从博士阶段研究长三角核心地区的城市密度结构,到担任浦东新区的首席规划师,再到之后以“设计未来工作室”为平台进行综合性规划建筑设计实践,持续跟踪了相关地区重要的新城建设,比如浦东新区、张江高科技园区、宁波东部新城等,而这些研究实践也都为后来介入长三角一体化工作打下了比较扎实的基础。2018年6月,在长三角地区主要领导座谈会上,我也有幸与全国其他7位不同领域的专家一道,共同获聘为“长三角地区一体化发展决策咨询专家”。

2018年6月,上海市委书记李强等三省一市8位主要领导为8位专家颁发“长三角地区一体化发展决策咨询专家”证书

(右三为吴越教授)

2018年6月,在长三角主要领导座谈会后接受媒体采访

对于长三角一体化发展的研究我主要关注两个层面。一个是宏观战略方面,主要提出了一些发展的战略思路和政策建议。比如2017年到2018年间,作为浙江大学中国新型城镇化研究院的创任院长,我先后主持完成了国家发改委“第一批国家新型城镇化试点单位第三方评估”和“长江三角洲城市群一体化机制建设研究”等课题,在成果报告中提出了“取消原长三角五个都市圈,建立以上海市为中心的大都市区”、“扩大长三角沿海延展度,整合江苏连云港和浙江温州”的建议。这些政策建议也都对政府决策起到了一定的帮助,在各方努力下,温州在2019年12月公布的《长三角区域一体化发展规划纲要》中也正式成为了第27个长三角中心区城市。

另一个层面是在较为具体的实战方面,重点关注的是长三角边界地区跨区域的发展,特别是金山、嘉兴、温州等地。2018年“两会”前,我在《经济日报》上发表了《把准长三角协同发展新“棋眼”》的署名文章。此后,又和团队共同努力,开展了一系列全方位、多层次的规划研究工作,并取得了一些初步的成果,如长三角地区一体化战略规划研究、上海南部发展战略专题研究,以及横跨金山、嘉兴两地的长三角科技城规划等等。这些相关研究得到了长三角地区主要领导的充分重视,上海市委书记李强同志也先后做过两次重要批示。

(2)您对浙江省如何发挥自身优势更好地融入长三角地区一体化发展方面有怎样的建议?

长三角地区未来将成为东亚的经济中心和“一带一路”的海陆接驳口,因而强化沿海发展是它最重要的战略方向。浙江虽然在地域空间资源上相对缺乏,但却拥有海岸线长、海洋经济发达的优势,在未来的长三角一体化进程中理应充分发挥沿海优势。

从这个角度来看,下一步浙江发展的关键就在于对最重要的节点进行准确把握,要建立示范,培育信心。在这一方面,我重点关注两个节点:一个是长三角核心区内部边界的金山和嘉兴地区,该地区扼守杭州湾北岸,又是沪杭通道的中继站,可以变沿海经济带的断点为连接南北发展的融聚核心;另一个是位于整个长三角南翼边界的温州地区,该地区可利用其地缘优势,成为长三角向南辐射闽、台的“桥头堡”。为此,我带领团队在两地开展了从综合性战略规划到具体设计实战等不同层面的工作,希望建筑规划学科能够不局限于学科本身,而是更加综合地发挥自身对区域发展的作用。

三、关于学科发展和人才培养

5.问:

您2014年回到母校任教以来,做了很多探索,为学科发展注入了强大动力。

您曾获“中国建筑学会青年建筑师奖”、在国外的求学经历以及您在浦东担任首席规划师的经历对您在教学方面推行的改革有哪些影响呢?

答:

1992年,在邓小平同志“南巡”之后,我很幸运地被建设部设计院派到了改革开放的前沿——深圳,并在那里工作了8年。在这期间,1995年我获得了首届“中国建筑学会青年建筑师奖”。2002年博士毕业后,我又回国担任了浦东新区的首席规划师。这几段工作的经历使我接触到了一个更大的、处在真实变革中的中国社会,并由此了解到了我国城市发展中面临的现实、迫切的问题。

事实上,任何学科都必须要与时俱进,跟得上社会的发展,建筑规划也不例外。具体来说,为应对建筑规划学科在全球化背景下知识体系和教学方式的新挑战,担当浙大综合性大学背景下多学科汇聚平台,扎根中国新时期新型城镇化建设土壤,我于2015年提出了以“国际化、跨学科、实战对接”为核心路径的“全面养成”的复合型卓越人才培养新体系。令人欣慰的是,这三大核心路径也得到了建筑系师生的广泛认可,并使学科的发展上升到一个新的台阶。

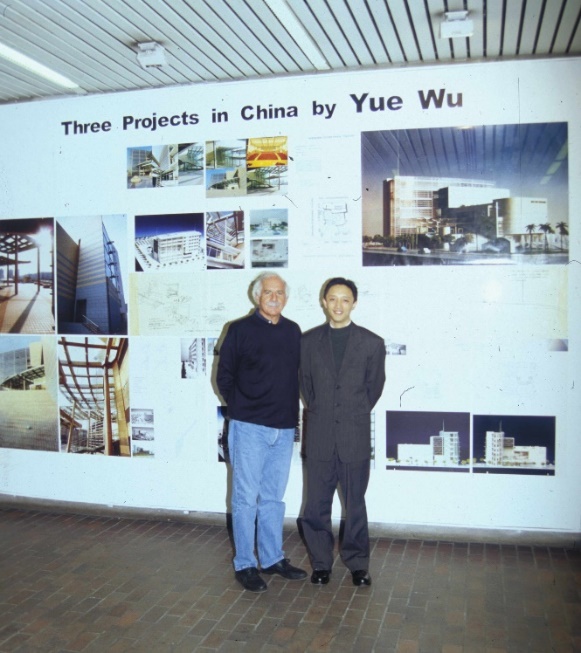

2016年,我们推动成立了全国建筑学科首个产学研联盟“浙江大学建筑规划学科联盟”,原创性提出设立“实践教授”制度体系,并已作为本科设计教学的常态化配置,进而推动教学从知识灌输到素质培养、从技能培训到思维能力训练、从类型学教育到问题导向教育的转变。值得一提的是,2017年4月,作为创任院长,我和建筑规划学科同仁会同学校其他学科共同创建了“国家发改委-浙江大学中国新型城镇化研究院”,为将“新型城镇化”作为建筑规划学科特色优势提供了战略平台。

2016年6月,吴越教授主持了浙江大学首届城乡发展国际论坛,邀请哈佛大学设计学院前院长Peter G. Rowe 教授、王建国院士、庄惟敏院士等国内外顶级专家学者探讨建筑规划学科的前沿挑战

2017年4月,作为创任院长会同学校其他学科共同创建了“国家发改委-浙江大学中国新型城镇化研究院”,国家发改委副主任胡祖才和浙江大学校长吴朝晖共同为研究院揭牌

国际化方面,我们引进了国际知名专家开设20多门英文原味课程,并与哈佛大学、康奈尔大学、麦吉尔大学、卡迪夫大学等国际顶级高校建立制度化合作。作为学科带头人,我也连续四年带队建筑、规划专业的同学到康奈尔大学、哈佛大学开展联合教学。

2018年10月,与康奈尔大学副教务长Wendy Wolford签署战略合作协议,和康奈尔中国中心共同成立“康奈尔中国城市研究中心”

2019年5月,哈佛大学设计学院MDE项目主任Martin Bechthold教授为吴越教授带领的浙大学生授课

2019年5月,受邀与来自世界各地专家为哈佛大学设计学院MDE项目作期末评图

值得高兴的是,在学校、学院以及全体师生的共同努力下,浙大建筑学科在2015年首次获得浙江大学校级教学成果奖一等奖,并在2016年首次获得浙江省教学成果奖一等奖。到2018年,我邀请由哈佛大学设计学院前院长Peter Rowe教授、现任哈佛大学设计学院院长Sarah Whiting教授等五位国际教育大家对建筑学学位点进行国际评估,我们是浙大第一个、也是国内本学科第一个完成国际评估的单位,并获得“high pass”高分通过。在几年的共同工作中,我深为建筑系师生持续高涨的热情和旺盛的斗志而感到骄傲,在大家的努力下,学科在2015、2017、2019年QS全球学科排名中进入51-100名;在教育部第四轮学科评估中获全国建筑学科并列第六的突破性佳绩;并于2019年获教育部首批国家一流本科专业“双万计划”。可以说目前浙大建筑学科迎来了历史上最好的发展机遇。

2018年1月,邀请由以哈佛大学设计学院前院长Peter Rowe教授、现哈佛大学设计学院院长Sarah Whiting教授等五位国际教育大家对建筑学学位点进行国际评估。建筑学科是浙大第一个完成国际评估的单位,并获高分通过。

我认为一名好的教育者,必须要身体力行,对于很多问题要用时间和汗水切身感受过,才能更好地传授给学生,帮助未来的年轻人更好地理解专业发展和个人成长的关系。我们要仰望星空,也要脚踏实地,只有脚踏实地的进行实战,将自我成长和祖国的发展有机联系在一起,把设计与论文做在中国的大地上,才能找到新时期建筑师、规划师的自我价值。

2020年1月,带领浙大建筑学会同学赴北京参加“2020哈佛中国行设计论坛”,并作主旨演讲

6.问:您的本科专业是建筑学,您的知识背景也是跨学科和国际化的。作为师长,您对在校生以后的人生事业发展有什么建议?

答:

在此我和同学们分享两点个人建议:

一是不要着急和焦虑,给自己一些成长的时间,踏踏实实、一步一步地走,终将走出一片属于自己的天空。我认为评价同学们的成长和发展,不能只看他目前在校的情况,比如GPA多少排名多少,要看他十年后、二十年后的发展。每一位同学都是优秀的,一定会在未来的成长道路上找到自己的发展定位,做出对社会有价值的贡献。

2016年6月,与毕业生在月牙楼邂逅

二是保持开放的心态,不要急于给自己的人生设定固定的目标。我曾在2019级建筑和规划毕业晚会“毕业不散会”上对同学们说过:“相信同学们未来可以走得更远,甚至走出专业的边界之外……同学们将来能成为建筑师、规划师,很好,但如果不能成为建筑师、规划师,也很好”。同学们要具备多元视野,成为多适应性人才,在实践中学习真理,在奋斗中磨砺成长。一个人创新性的思维能力,比标签式的头衔更为重要。

每年我在本科三年级同学开课前会作一个报告,在最后都会展示一张照片——一棵千年古树历经风霜却生机勃勃。这也是希望同学们包容“成长之慢”,走更远的路,能耐得住求学、实践路上的寂寞,摈弃“快餐式、走捷径”的功利主义心理,扎扎实实、脚踏实地的书写自己的人生道路!

2018年6月,在月牙楼中庭举办的首届“毕业不散会”晚会上寄语毕业生

图:受访者本人提供、网络

附:《21世纪经济报道》:浦东新区原首席规划师:浦东需解决人口、土地等制约发展的要素

https://m.21jingji.com/article/20200418/herald/6c1008dd89954a25a762caac8e9875bb.html