近日,教育部公布了2019年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。浙江大学建筑工程学院新增“土木、水利与交通工程”本科专业。

“土木、水利与交通工程”专业设立背景

为适应我国工程建设领域的发展、迎接新工业革命的挑战,未来工程专业人才应当具有更宽的领域基础和更强的跨界发展潜力。为此,高水平大学的专业设置也需要做出前瞻性的转型调整。在“一带一路”倡议的背景下,宽口径的工程专业设置将有助于促进我国培养的工程技术人才的全球流动,从而更好地服务国家和人类命运共同体。

本新增专业注重打造具有“强化思政引领、夯实数理基础、强调学科交叉、融合土木水利交通、加强创新实践、对标国际一流”特色的新工科培养模式。专业课程设置时同时将人类社会其它方面的飞速发展与变化,包括全球化、气候变化和环境可持续性等考虑在内,开发了一系列相关课程并将其纳入专业课程计划,旨在培养学生掌握以土木、水利与交通为代表的建设工程学科前沿知识,提升学生主动适应未来社会经济发展的能力。

“五强一化新土木”培养模式

培养目标

以 “知识、能力、素质、人格”(KAQ2.0)并重的全人教育为目标,紧紧围绕“德才兼备、全面发展”的核心要求,面向工程建设领域的发展需要,培养具有良好的道德品质和社会责任感;掌握坚实的自然科学和人文社会科学等通识基础知识以及土木、水利与交通专业的基本理论和专业知识;具有较高的外语水平与计算机应用能力;具备土木、水利与交通专业实践和专业综合应用能力;经过注册工程师的基本训练,能够在土木、水利与交通领域从事设计、研发、运营、维护、施工、管理等方面的工作;自学能力强,富有创新创业精神和团队合作精神;德智体美劳全面发展、具有全球竞争力的高素质复合型创新人才和领导者。

一、“土木、水利与交通工程专业”与原有的“土木工程专业”(始于1927年)、“水利水电工程专业”(始于1956年) 与“交通工程专业”(始于2014年)都有哪些区别呢?

人才培养目标差异:新专业本着强化通识教育,实施大类培养专业优化的原则,将现有的土木工程,水利水电工程,和交通工程三个专业进行合并与优化而成。在人才培养上将更加突出“全面发展”和“全球竞争力”,相应地,在培养方案与培养过程中将更加注重基础通识教育,并了解土木工程对环境的影响。更加强调国际化,使学生具备迎接未来全球性社会与技术新问题的挑战能力。

人才培养过程差异:特别强调了人类社会其它方面的飞速发展与变化,包括全球化和新技术的挑战,以及气候变化和环境的可持续性等,强调学科交叉和融合,设置了六个不同的模块方向,满足学生的个性化培养需求,使得人才培养过程多样化,并引导学生进入更广泛的领域进而获得更广泛的发展机会。最终实现宽基础、多样化的培养过程,为学生的学业与职业发展奠定宽厚的基础、提供无限的可能。

二、“土木、水利与交通工程专业”需要具备哪些知识、能力和素质结构呢?

土木、水利与交通工程专业注重于“通、专、跨、与国际化”的课程体系,本着“德智体美劳全面发展”“全球竞争力”“高素质”“创新人才”“领导者”等要素,课程体系体现社会经济发展与学科专业前沿。

通:学生需要参加土木、水利与交通工程领域涵盖的所有基础课程,包括结构工程、岩土工程、市政工程、工程管理、水利工程及交通工程,并了解土木工程对环境的影响。这些课程将为学生提供广泛的基础通识教育,为迎接未来的新挑战做好准备。

专:课程体系要求学生在第四学年从六个专业模块选择一个模块进行重点学习,结构工程、岩土工程、市政工程、工程管理、水利工程及交通工程,使学生能够更全面地掌握专业知识,为学生提供在专业领域进一步学习和发展的机会。

跨:学生需要参加选择的核心专业模块以外的土木工程专业课程,以及土木工程学科以外的跨学科课程, 获得跨学科的机会和多学科的观点,允许学生进行双学位修读和辅业修读。

国际化:该课程计划是以世界一流大学为参考进行制定和改进的,包括美国伊利诺伊州立大学香槟分校(UIUC)的土木与环境工程专业(制定本方案的标杆院校),同时也考虑了国内实际的环境和背景,并根据学校统一要求增设了3个学分的国际化模块,要求学生修读国际化课程与开展国际交流、实践等活动。

强大的学科背景

浙江大学建筑工程学院前身土木工程学系,创办于1927年,是浙江大学最具实力和最富代表性的传统工科。土木工程专业1995年首批通过全国专业评估,1997年国内首家通过英国JBM教育评估,成为我国最早获国际认证的土木工程专业,是全国大学生结构设计竞赛发起单位和秘书长单位。2010年获批国家级特色专业,2011年入选首批国家级卓越工程师计划,2012年入选专业综合改革试点,教育部第四轮学科评估中土木工程学科获得A,2019年入选教育部“双万计划”首批国家级一流本科专业建设点。在全国率先实施“大土木”教育理念,获国家级教学成果一等奖1次、二等奖2次。在九十余年的发展历程中,涌现了以钱令希、徐芝纶、刘恢先、潘家铮、胡海昌、金庆焕、洪伯潜、董石麟、龚晓南、陈云敏、滕锦光等18名两院院士为代表的一批杰出科学家、教育家、行业领军人物。历史积淀深厚,为我国土木工程人才培养、科学研究和工程建设作出了重大贡献。

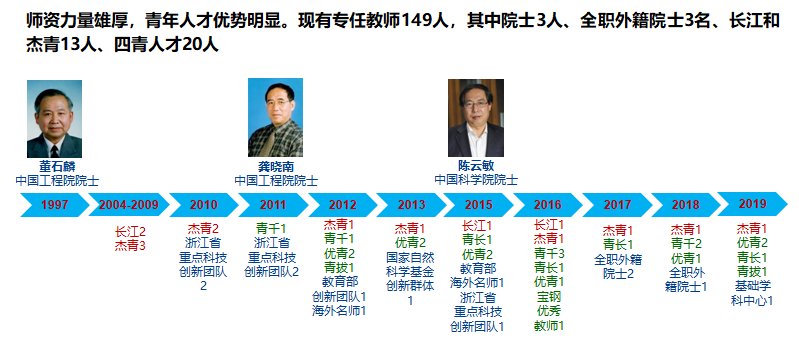

雄厚的师资力量

新专业师资力量雄厚,名师引领,传承创新师资队伍。通过1311人才工程、海外学术大师汇聚计划等多层次人才引育计划,建成了院士领军, “长江”“杰青”为中坚, “青长”“优青”“青拔”为新生力量的国际化高水平师资队伍。获得国家级称号的名师和创新团队7项、省部级5项,全职或兼职引进海外院士等学术大师8名。近五年聚焦新的发展方向,引进智慧城市、智能建造、新材料、超重力等方向青年教师40余人。为立德树人、优质科研、国际合作等专业和学科建设方面提供了良好的支撑。

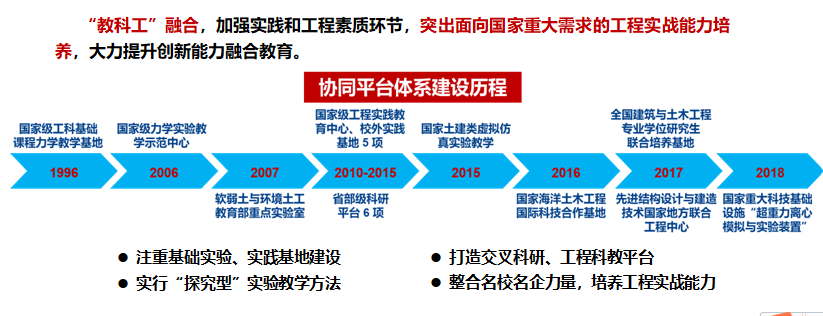

一流的教学平台

平台设施一流,科教支撑条件优越。倾力打造“教科工”融合人才培养体系,加强实践和工程素质环节,突出面向国家重大需求的工程实战能力培养,大力提升创新能力融合教育。开展大科学创新研究和拔尖创新人才培养。承担了智能科技、新材料、先进制造和国家安全等关键领域的一系列重大科研任务,近五年到账科研经费11亿元,其中国家重大、重点类项目突破3亿元。建有国家土建类虚拟仿真实验教学中心、全国大学生结构设计竞赛基地等8个国家级教学创新基地,拥有15个国家、省部教学科研基地,建设国家重大科技基础设施“超重力离心模拟与实验装置”,建成边界层风洞等 8 大科研平台和7大实训平台。