空间网格结构被广泛应用于体育场馆、交通枢纽站房等大跨度、大空间建筑。这类结构的奥秘在于大量细长杆件在三维空间中巧妙地编织成网,形成一个整体,共同承担外力,实现轻质高效的目标。在空间网格结构的基础上引入自平衡的预应力,可以进一步提升结构的力学性能并增强结构的自我调节能力。含自应力的空间网格结构的基本组成规律遵循“张拉整体”的原理:离散受压和连续受拉构件构成的含内部机构位移模态的系统通过引入合理的自平衡预应力模态实现“刚化”,从而具有了可以抵抗外荷载的稳定承载力。符合“张拉整体”原理的空间网格不仅在工程结构中被巧妙应用,也广泛存在于自然世界中,例如细胞内部错综复杂的纤维网络,它们支撑着细胞的形体,并参与着各种重要的生命活动,网格形式及内部应力水平对细胞组织及功能起着至关重要的作用。

近日,我院许贤教授、罗尧治教授研究组在固体力学领域旗舰期刊《Journal of the Mechanics and Physics of Solids》上在线发表了利用含自应力模态的空间网格结构模型量化解释纤维网络刚度特性的最新研究成果《Topology generation and quantitative stiffness analysis for fiber networks based on disordered spatial truss》。该研究工作利用拓扑优化方法构建了符合“张拉整体”构成原理的随机空间网格结构,基于该模型复现了随机纤维网络在压缩和剪切荷载作用下的刚度变化特性,揭示了构件重分布及预应力水平对结构刚度的影响。

细胞内的纤维网络如同微小的“空间桁架”,通过复杂的交织形成三维网络,分子马达的作用为网络提供了预应力,使得纤维网络成为一个复杂的自平衡体系。量化和分析这类预应力纤维网络的刚度特性,对于理解细胞活动至关重要。然而,现有的纤维网络模型往往只能解释某一种特定现象,无法同时解释实验中观察到的多种刚度特性。这一局限说明现有模型未能准确反映纤维网络的实际力学构成,故亦无法完备、系统地解释纤维网络各种力学现象背后的结构力学机理。

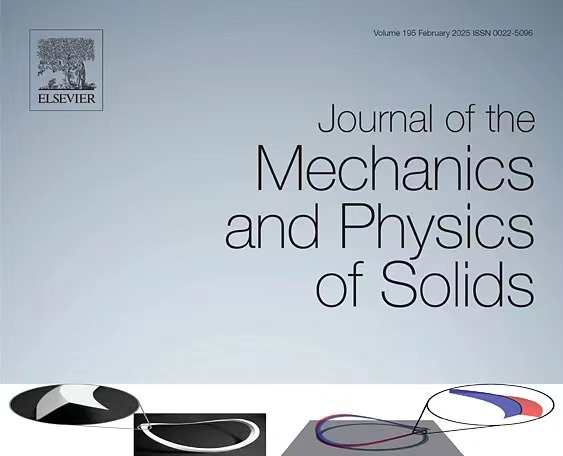

为了解决这一难题,许贤教授、罗尧治教授研究组基于团队在空间网格结构与张拉整体结构拓扑设计领域的深厚研究基础,提出了一种基于拓扑优化的复杂随机纤维网格建模方法。在拓扑优化过程中巧妙地将“张拉整体”的概念引入到纤维网络的建模中,构建一个自应力平衡的随机纤维网络系统。研究团队将纤维网络构件与结构的建模过程进行了解耦,通过经典的蠕虫链模型,建立了纤维的材料属性,并将其等效为纤维构件的本构模型,这就好比先搭建好每一个“空间杆件”,再将它们按照特定的规则组装成整体结构,从而有效降低了模拟的复杂性。

图1基于拓扑优化的随机纤维网络设计过程

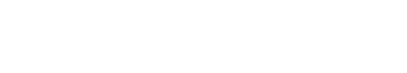

利用所构建的随机纤维网络模型,仿真再现了肌动蛋白网络在压缩和剪切荷载作用下的应力-刚度响应、预应力强化效应,阐明了纤维网络刚度曲线中不同阶段行为背后的力学机制,揭示了纤维网络刚度在预应力作用下表现出的幂律关系,解释了不同预应力水平下临界应力和临界应变调整现象。

图2肌动蛋白网络在压缩荷载下的响应

图3不同预应力水平下肌动蛋白网络的应力-刚度关系

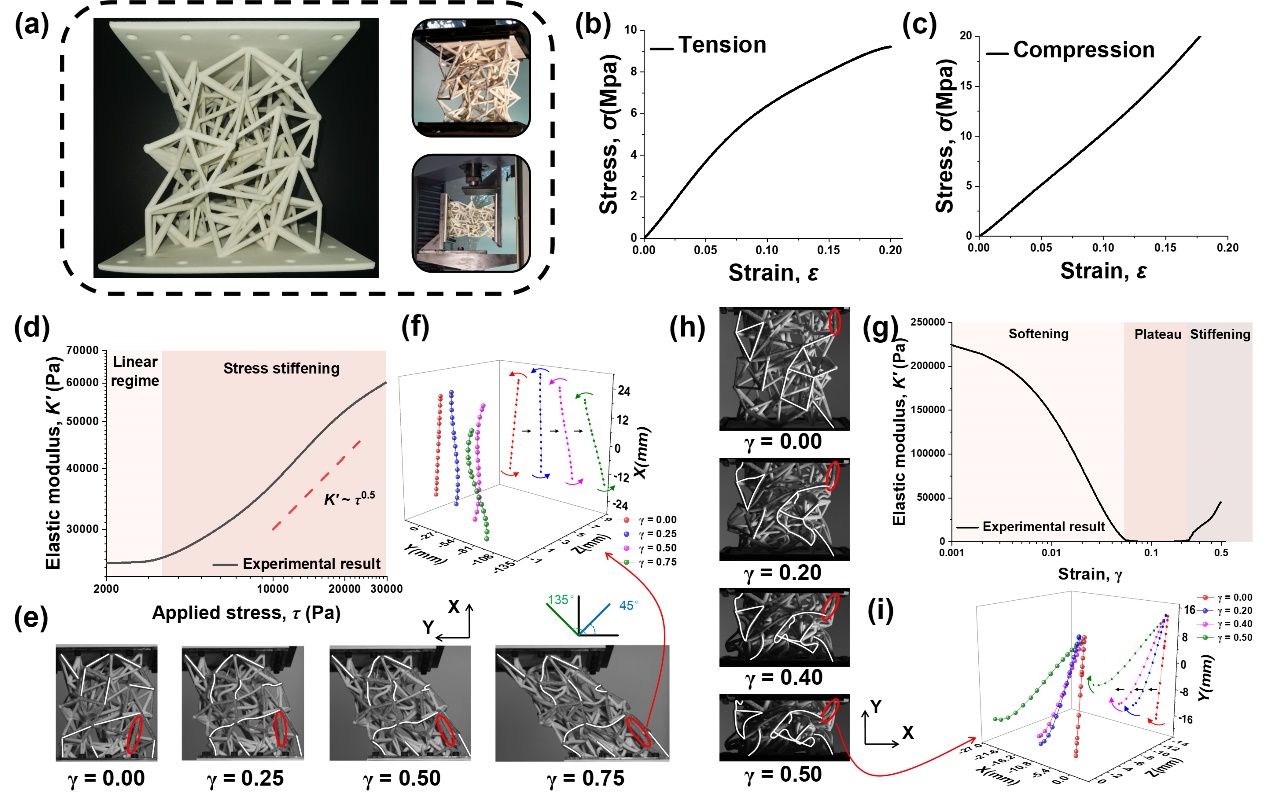

研究设计了一个以胶原蛋白为原型的宏观尺度的纤维网络结构,并采用3D打印技术制作了物理模型,实验再现了胶原网络的应力-刚度响应及其纤维重排现象,验证了所提出的纤维网络模型的有效性。

图4 3D打印的胶原蛋白网络宏观力学模型及其实验结果

该研究将宏观尺度下空间网格结构体系的力学构成原理扩展到微观尺度下随机纤维网络,形成了统一的刚度量化分析框架,推进了空间网格结构基础理论的发展,推动了空间网格结体系在生物、材料等交叉学科领域的应用。

论文第一作者为我院博士研究生黄少雄,通讯作者为许贤教授,合作者包括我院罗尧治教授和百人计划研究员王雅峰。该研究得到了国家自然科学基金(52178175、52108182)和浙江省自然科学基金重点项目(LZ23E080003)的资助。

论文网址:https://doi.org/10.1016/j.jmps.2025.106030