自2017年9月起,建工学院启动了“Go Global国际视野拓展计划”,旨在推动跨文化交流,拓宽学生国际视野,培养具备国际竞争力的卓越人才。作为学院国际化战略的重要组成部分,该计划已被纳入学院“双一流”学科建设实施方案,至今已成功举办三十五期。

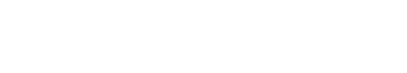

2025年8月22日至26日,第三十五期“Go Global国际视野拓展计划”在香港顺利开展。本次访问交流由浙江大学建筑工程学院徐海巍副教授和党政办副主任吴盈颖两位老师带队,共有来自土木、水利与交通工程,建筑学、城乡规划专业的25名本科生参加。师生团队先后访问了香港科技大学、香港大学及香港理工大学,通过深入的学术交流与参访,进一步增进了对土木工程专业与行业发展的理解,有效提升了学生的跨文化沟通能力。

香港科技大学

8月23日上午,团队赴香港科技大学开展学术交流。土木系副系主任王老师、张纪泽助理教授、付云飞研究员对团队到访表示热烈欢迎,并围绕多项前沿研究方向举办了专题分享。随后,徐海巍老师也介绍了学院基本情况与学科建设情况。

当日下午,在港科大方面的安排下,团队参观了该校实验室。师生们深入了解了先进的实验设备与科研平台,对香港地区的高水平科研环境与资源条件有了更加直观的认识。

香港大学

8月 24日,团队第二站来到香港大学。在香港大学土木工程系(Department of Civil Engineering),学院师生与该系资深教授及优秀校友代表展开深度座谈。会上,港大王旭光助理教授详细介绍了该系的专业设置、核心学科优势与亮眼的国际学科排名情况,还特别提及系内新增的数字城市管理硕士(Master of Digital Urban Management, MDUM) 项目。同时,针对博士培养相关问题,师生们集中就博士申请、培养体系、奖学金等内容提问,教授逐一进行解答:重点说明博士申请中导师匹配的重要性高于委员会评审,详解了申请条件、联系导师的适宜时间;介绍了博士学制、入学批次及截止时间;明确了毕业所需满足的课程、论文及答辩要求;同时梳理了包括研究生奖学金(PGS)、香港政府博士奖学金计划(HKPFS)在内的奖学金体系。整场交流针对性强,为师生提供了清晰的指导。

座谈结束后,团队师生在香港大学教授及校友代表的共同引导下开启校园参观。大家先后驻足印有港大校名的标志性红墙、镌刻着万千校友姓名与寄语的 “砖・故事・墙”(校友墙),并走进历史底蕴厚重的本部大楼,从网红打卡地标到承载校友情怀的纪念景观,再到见证港大百年发展的核心建筑,师生们沉浸式感受校园中的人文印记与精神传承。

香港理工大学

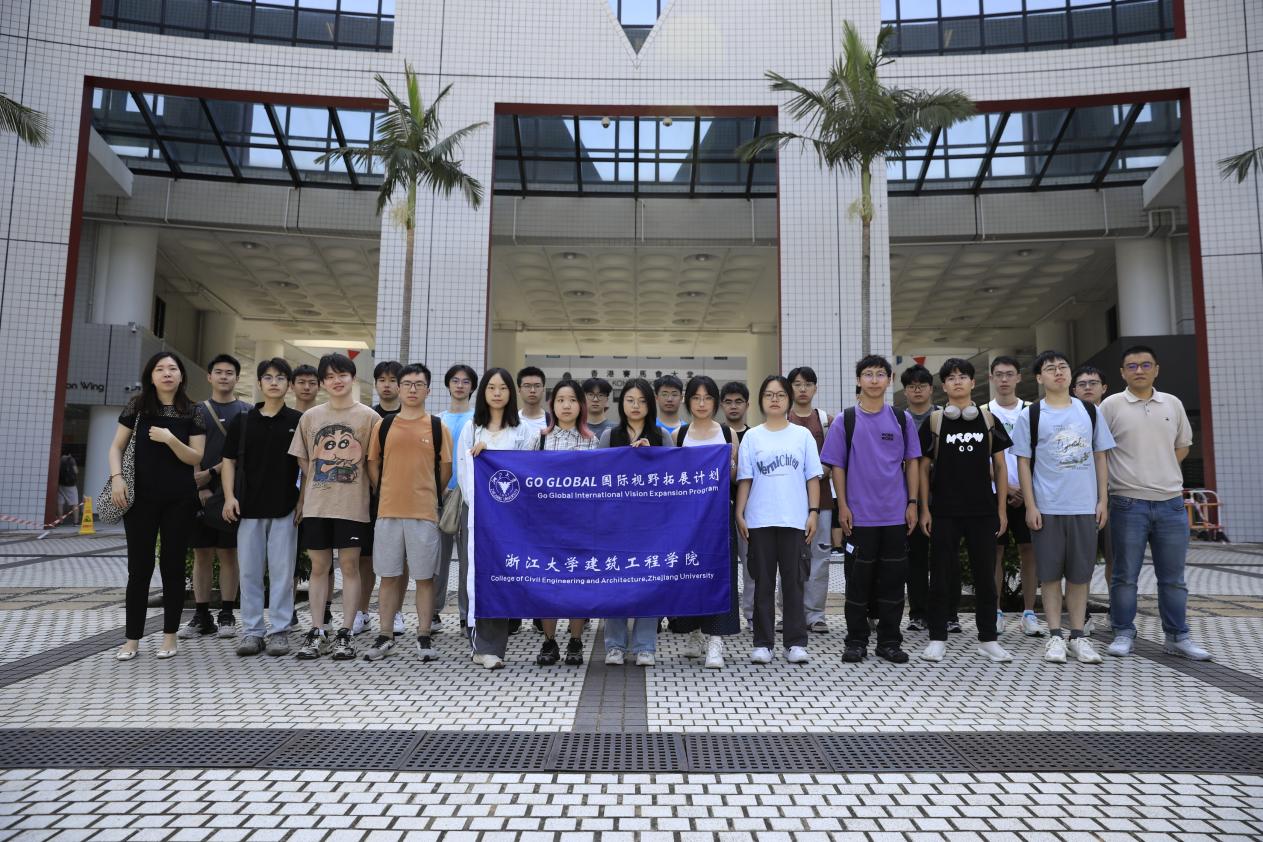

8月 25日,团队一行前往香港理工大学,开启第三站交流行程。 香港理工大学土木及环境工程学系倪一清教授、研究员李宏伟博士热情接待了团队师生,他首先围绕校训、愿景使命、排名、校标及发展历史等维度作了大学简报介绍。随后,李宏伟博士受中心主任、浙大校友倪怡青教授委托,代为介绍国家轨道交通电气化与自动化工程技术研究中心(香港分中心)的建设情况,详细阐述了中心与政企合作的研发项目及关键成果,值得一提的是港理工也在杭州设立了 “香港理工大学杭州技术创新研究院”,其下三大科研中心之一便为轨道交通智慧中心。

此外,团队参观了轨道智能研究中心的成果展区,近距离观摩了基于激光雷达网的台风实时观测 -预警系统、可持续能源技术装备以及自感知水泥基传感器等前沿科研成果与应用案例。

当日下午,团队全体成员参加 “INTACT2025论坛”—— 由香港理工大学土木及环境工程学系、国家轨道交通电气化与自动化工程技术研究中心(香港分中心)主办,于 2025年 8月 25-26日在香港举办的第二届 “沿海城市智能热带风暴抵御系统” 国际研讨会。来自全球多地的专家学者,围绕多尺度建模与风灾模拟、城市灾害机理与韧性量化等四大核心议题研讨,学院师生通过聆听报告,既了解该领域国际前沿,也接触到热带风暴防御的创新技术与实践策略。

心得感悟

香港科技大学的探访点燃了我对科技创新的热情。走进机器人实验室,研究团队围绕“服务机器人如何适应老龄化社会需求”展开的讨论,让我看到科研与社会痛点的紧密联结。当教授谈及“失败十次才找到一个可行方案”时,我忽然懂得,创新从来不是灵光一现,而是脚踏实地的坚持。学生们眼中对科研的纯粹热爱,更让我反思自己在学习中“浅尝辄止”的不足,也坚定了深耕专业的决心。

——周煊凯

英语作为工作语言促进了无缝的学术交流,而多元文化背景的师生团队则带来了更丰富的问题视角与解决方案。这与内地高校形成有趣对比,让我意识到在深耕本土实践的同时,更需主动融入全球学术对话,汲取跨文化智慧。此次访学让我重新审视自己的专业方向。我看到了传统土木工程与数字化、可持续化的未来图景,也认识到作为工程师不仅需要技术能力,更需人文关怀与全球视野。返回浙大后,我决心更主动地参与跨学科项目,关注行业前沿动态,并提升国际交流能力。

——张智龙

这次香港高校访学之行,如同一扇窗,让我得以窥见国际土木工程前沿的蓬勃气象与多元路径。纵观三校,港科“前瞻”,港大“精深”,港理工“应用”。此次访学不仅拓宽了我的学术视野,更让我对未来的深造方向有了更深刻的思考:优秀的科研,既需要港科大的宏观视野与跨学科融合能力,也需要港大般的专注与深度,最终若能像港理工一样落地生根,解决现实问题,方能真正体现一名工程师的价值。

——姜静芸

此次交流不仅丰富了我的简历,更在我心中种下了一颗追求卓越、走向世界的种子。它坚定了我出国深造、在更广阔的舞台上学习的决心。我由衷感谢学校提供的这次宝贵机会,也感谢香港三所高校师生们的热情接待与无私分享。总而言之,这是一次知行合一的旅程。我所收获的,不仅是知识,更是眼界、友谊和一份对未来更为坚定的规划。这段美好的记忆,将持续激励我在求知的道路上不断前行,努力成为一个兼具专业深度、人文温度与国际视野的探索者。

——郑俊峰

此次访学,让我对在香港攻读研究生产生了更加明确的意向。这里多元的文化背景,高度国际化的师资团队,丰富的学术资源,均为学生提供了广阔的发展平台。无论是科研设施的先进性,还是大学对跨学科合作的支持,都令我深感认同。我尤其欣赏香港高校所倡导的自主探究与批判性思维,这与我理想中的研究生教育高度契合。返回校园后,我计划进一步加强语言能力与专业课程学习,积极参与科研项目,为将来申请香港高校的研究生项目做好充分准备。

——徐晗

这次访问让我意识到,建筑学与土木工程并非各自独立的领域,而是共同塑造人造环境的两翼。建筑师勾勒空间美学与人文关怀,土木工程师实现结构创新与技术突破,二者合一才能创造出真正伟大的建筑遗产。作为即将毕业的建筑系学生,我不再局限于形式与空间的思考,开始关注材料性能、结构系统、施工技术这些实现建筑梦想的基石。

——伍思宇