“他有志向有兴趣做科研,是个聪明又勤奋的孩子。”这是徐世烺老师对刚刚获得竺可桢奖学金黄博滔的描述。徐老师历年教授过的研究生很多,黄博滔是他这几年在指导的学生。建工青年媒体中心的同学最近对徐老师进行了专访。

图1:徐世烺老师接受同学专访

怎样育人——“陪伴比督促重要”

徐世烺老师是浙江大学求是特聘教授、博士生导师、高性能建筑结构与材料研究所所长。他在国际上建立了以“双K断裂理论”为核心的断裂力学理论,形成了从基本准则、理论框架到国际标准以及方法学的系统工具和方法,以此为理论基础研发高韧性水泥基复合材料。著有《混凝土断裂力学》等多部学术著作与教材。在这个过程中,他培养过许多有为青年的教授,谈到科研教学心得,他还是很谦逊地说,自己是在摸索中:“导师的作用嘛,第一要引导人生,这需要导师有人格魅力;第二要帮助自己的学生找到研究方向,因为科研就像采矿,富矿还是贫矿很大程度上取决于导师的眼光,第三层面是要给学生创造条件,为学生着想,为学生解惑。”

徐世烺老师打了一个比方:“有些时候,科研也会有‘天花板’像跑马拉松一样,有一个极点需要突破。在这个时候,学生的压力可能会很大,但作为导师,你不要催促,也不要着急,要等待、指导学生成长,度过艰难期。”徐老师说,其实,每一个学生的性格特点、科研能力都是不同的,老师应该因材施教,根据学生性格特点和能力来安排课题内容。对待懈怠的同学适当地小小“打击”,对积极主动的学生会及时鼓励。在大学任教40年了,徐老师时时刻刻为学生着想,找好方向,用对方法,徐老师一直在用他的真心真意真才真学指导学生,陪伴成长。

育什么人——“是科研人才也是社会栋梁”

“黄博滔选择了两个研究方向,都是主动积极向老师来讨论的。”,谈到会喜欢什么样的研究生,徐老师说,“最重要的一点就是热爱学术,有成为‘大家’的理想抱负。”徐老师认为,本科生是学习知识,博士生是创造知识,而研究生就是两个中间的位置,既要学习知识又要创造知识,所以还是辛苦的。“本科阶段你可能是个通才,但是研究生阶段你就要钻研进某一领域了。”徐老师希望浙大的研究生们都能沉下心来,有耐心有毅力攻坚克难。本科生最近在选择专业方向上很迷茫,研究生也会比较关注研究方向的选择,老师建议,不要因为专业或者研究方向有热度而盲从,要按照自己的兴趣爱好去选择。“记住一点,只要你用心地去做,肯定会有成果,学位文凭、荣誉奖励等等都是自然而然的事情。”提到带过的研究生,徐老师哪个学生在哪里发表了什么论文,获得了什么样的荣誉,他都能清晰地记住,如数家珍。他尤其提到,他带出的研究生有多名同学投身基层,像徐松杰去了绍兴市上虞区委组织部,周斌在交通运输部工作,应建坤去了中共湖州市委组织部,高翔在基层工程单位工作等等,这些同学从事行政或工程工作,虽然没有继续学术道路,但为基层为国家贡献了自己的青春力量。“我们要培养的不仅仅是有创新意识的科研人才,也要培养学生的社会责任感,因为根本来说,我们做科研实现个人理想的同时也是为了国家发展,国家需要。”徐老师对自己、对学生都有要求,在关注科研的同时也心系国运,不忘初心。

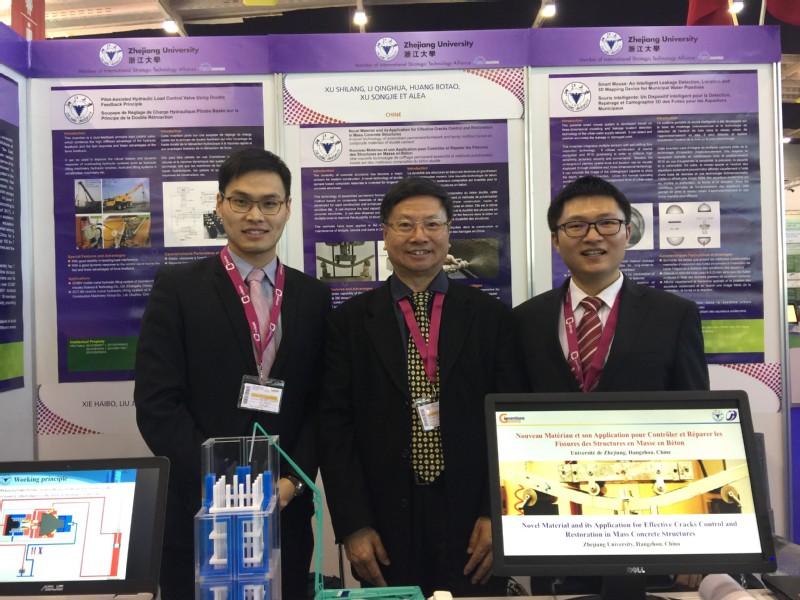

图2:徐世烺老师(左二)2017年4月带领学生黄博滔(右一)、徐松杰(左一)

参加日内瓦国际发明展时合影

徐老师常说的一句话是,成功来源于坚定的信念和持续的努力。一年一年,一步一步,一次一次,徐老师获得的不只是一篇篇论文的发表更是一个个学生的喜爱、一颗颗真心……

供稿:建工青年媒体中心